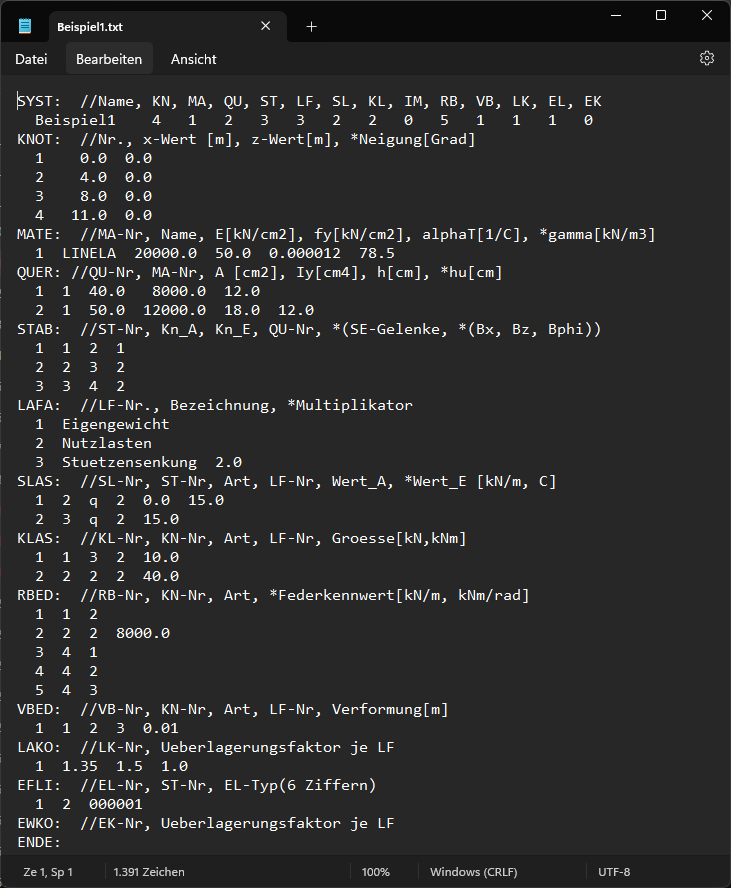

Bild 1: Eingabedatei mit Beispieldatensatz

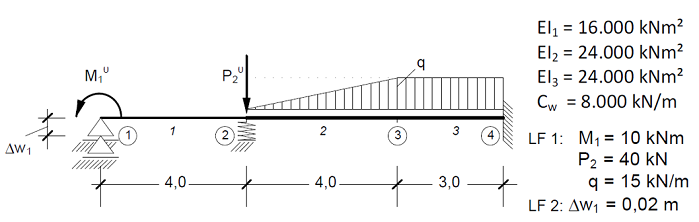

Bild 2: Zugehöriges statisches System (Beispiel 1)

Die Eingabedatei wird in Form einer *.txt bereitgestellt (Bild 1). Sie lässt sich mit den üblichen Texteditoren erstellen bzw. bearbeiten. Die Sicherung/Speicherung erfolgt in einem vom Benutzer frei wählbaren Dateiverzeichnis.

Die Daten der Eingabedatei werden in sogenannten Eingabeblöcken organisiert. Jeder Eingabeblock enthält zwei Elemente. Er besteht a) aus einer Kopfzeile mit einem Blockkürzel (vier Buchstaben mit abschließendem Doppelpunkt) mit ggf. einem anschließenden Kommentar und b) aus nachfolgenden Zeilen, deren Anzahl sich aus den Steuerparametern des Eingabeblocks "SYST:" ergeben.

Die Reihenfolge der Eingabeblöcke innerhalb der Eingabedatei ist beliebig. Es ist darauf zu achten, dass innerhalb eines Eingabeblocks keine Leerzeilen vorhanden sind. Sollte beispielsweise keine Einwirkungskombination berechnet werden, so darf der gesamte Eingabeblock (in diesem Beispiel also EWKO:) entfernt werden. Gleiches gilt bei Nichtvorhandensein für Stablasten (SLAS:), Knotenlasten (KLAS:), eingeprägte Auflagerverschiebungen (VBED:), Einflusslinien (EFLI:) und Lastkombinationen (LAKO:). Empfohlen wird jedoch, die jeweilige Kopfzeile mit dem Kommentar einfach stehen zu lassen, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zugehörige Daten zu ergänzen. Sollten fälschlicherweise Blöcke mit gleichem Namen mehrfach zu finden sein, so wird nur der erstgenannte Block berücksichtigt.

Es können eine Reihe von vorinstallierten Eingabedateien mit Beispieldatensätzen für einfache statische Systeme ausgewählt und als Mustervorlage für benutzereigene Systeme herangezogen werden.

|

Bild 1: Eingabedatei mit Beispieldatensatz |

|

Bild 2: Zugehöriges statisches System (Beispiel 1) |

| Blockkürzel

|

Blockinhalt

|

|---|---|

| SYST: | SYSTEMDATEN Hierin werden in einer Nachfolgezeile alle wichtigen Parameter beispielsweise über die Anzahl der Systemknoten, der Stäbe, der Randbedingungen und der Lasten eingegeben. Die Reihenfolge der Steuerparameter ist festgelegt und ergibt sich wie folgt: frei wählbarer Namen für das zu berechnende Tragwerk, die Anzahl der Knoten, die Anzahl der Werkstoffe, der Anzahl der unterschiedlichen Querschnitte, die Anzahl der Stäbe, die Anzahl der Lastfälle, die Anzahl der Stablasten und der Knotenlasten, die Anzahl der Randbedingungen (jede Bindung zählt), die Anzahl der eingeprägten Auflagerverformungen, die Anzahl der Lastkombinationen, die Anzahl der Einflusslinine und schließlich die Anzahl der Einwirkungskombinationen. Einwirkungskombinationen werden grundsätzlich sowohl nach Theorie I. als auch nach Theorie II. Ordnung berechnet.Die Abfolge der Systemparameter ist bei der Eingabe zu beachten.

|

| KNOT: | KNOTENDATEN Die Anzahl der Nachfolgezeilen ergibt sich aus der Anzahl der bei SYST: eingegebenen Knotenanzahl. Jede Nachfolgezeile enthält Daten für einen einzelnen Knoten. Die Anzahl der Knoten ist auf 99 begrenzt. Neben der Stabnummerierung wird die Lage des Knotens im globalen x-z-Koordinatensystem in [m] angegeben. Optional kann der Neigungswinkel des Knotens um die y-Achse in [Grad] angegeben werden (z.B. zur Beschreibung von geneigten Auflagerknoten). Eine positive Gradangabe erzeugt eine Drehung im Gegenuhrzeigersinn. Bei Eingabe von Knotenlasten und eingeprägten Auflagerverschiebungen ist zu beachten, dass sich diese immer auf die Orientierung des Knotens beziehen. Bei Nicht-Eingabe wird grundsätzlich ein Neigungswinkel von 0 Grad angenommen.

|

| MATE: | MATERIALDATEN Hier werden die Kenndaten der unterschiedlichen Materialien/Werkstoffe zeilenweise erfasst. Neben Materialnummer und Materialnamen werden der Elastizitätsmodul in [kN/cm^2], die Fließgrenze in [kN/cm^2] und der Wärmeausdehnungskoeffizient [1/Grad] angegeben. Optional kann abschließend das spezische Gewicht des Materials in [kN/m^3] eingegeben werden. Ist dieser Wert ungleich Null, so wird bei allen Stäben, die diesem Werkstoff zugeordnet sind, das Eigengewicht in Form von konstanten Streckenlasten (spezifisches Gewicht des Materials multipliziert mit der Querschnittsfläche des zugeordneten Querschnitts) im Lastfall 1 berücksichtigt. Eine spezielle Eingabe über die Stablastdaten (vgl. SLAS:) kann somit entfallen.

|

| QUER: | QUERSCHNITTSDATEN Die zeilenweise anzugebenden Querschnittsdaten umfassen die Querschnittsnummer, die zugeordnete Materialnummer aus MATE:, die Querschnittsfläche in [cm^2] und das Trägheitsmoment um die y-Achse in [cm^4]. Abschließend wird die Querschnittshöhe in z-Richtung in [cm] sowie optional der Abstand zwischen Schwerachse und unterem Rand (positive Faser) angegeben. Wird auf die Eingabe dieses Wertes verzichtet, so wird von einem zur y-Achse symmetrischen Querschnitt ausgegangen; d.h. der Randabstand beträgt die Hälfte der Gesamthöhe.

|

| STAB: | STABDATEN Wiederum zeilenweise wird jeder Stab (max. Anzahl = 99) beschrieben mit seiner Stabnummer, seinem Anfangs- und Endknoten, der zugeordneten Querschnittsnummer aus QUER: sowie einem sechsstelligen Code zur Beschreibung von Stabendgelenken am Anfang bzw. Ende des Stabes. Mit der Angabe des Anfangs- und Endknotens wird das lokale Koordinatensystem des Stabes festgelegt. Die lokale x-Achse startet beim Anfangsknoten. Es folgt optional ein sechsstelliger Code. Die ersten drei Ziffern (0 = nein / 1 = ja) geben in der Reihenfolge an, ob ein Normalkraftgelenk, ein Querkraftgelenk oder ein Momentengelenk am Stabanfang existiert. Die letzten drei Ziffern legen die Stabendgelenke am Stabende fest. Fehlt der sechsstellige Code, so wird von einem normalen Stab ohne Stabendgelenke ausgegangen. Die jeweiligen Eingabezeilen können optional durch Hinzufügen der Bettungsmodule bx [kN/m^2] und bz [kN/m^2] sowie die Drehbettung bphi [kNm/rad] ergänzt werden. Standardmäßig sind diese Null. Um ausreichend genaue Ergebnisse zu erzielen, sind die Stablängen der gebetteten Balken auf maximal 1,0 m zu begrenzen, was durch Hinzufügen zusätzlicher (Zwischen-)Knoten einfach möglich ist. Hinweis: Wer Bettungsmodule vorgeben möchte, muss auch den sechsstelligen Code für die Stabendgelenke eingeben. Beim normalen Stab ohne Stabendgelenke ist es '000000'.

|

| LAFA: | LASTFALLDATEN Für jeden Lastfall (max. Anzahl = 99) werden zeilenweise die Lastfallnummer, die Lastfallbezeichnung als frei zu formulierende Zeichenkette sowie optional ein Multiplikator (im Standardfall gleich 1.0) angegeben.

|

| SLAS: | STABLASTDATEN Für jede Stablast werden zeilenweise die Stablastnummer, die Stabnummer, der Kennbuchstabe für die Lastart, die zugeordnete Lastfallnummer sowie der Anfangswert der Lastgröße (am Stabanfang) angegeben. Wird optional ein zweiter Wert für das Stabende angegeben, so besteht die Möglichkeit, linear veränderliche Stablasten zu modellieren. Die Angaben erfolgen mit Ausnahme von Temperaturlastfällen in der Dimension [kN/m]. Als Lastarten sind möglich: "n" (für eine Streckenlast parallel zur Stabachse), "q" (für eine Streckenlast senkrecht zur Stabachse, "Z" und "z" für eine Streckenlast (projektiv bzw. entlang der gesamten Stablänge) in Richtung der globalen z-Achse, "X" und "x" für eine Streckenlast (projektiv bzw. entlang der gesamten Stablänge) in Richtung der globalen x-Achse sowie "T" für konstante Temperatureinwirkung und "t" für eine linear über die Querschnittshöhe verteilte Temperaturdifferenz. "T" und "t" wirken konstant über die gesamte Stablänge und werden in der Dimension [° Celsius] angegeben. Der Anfangswert ist maßgebend.

|

| KLAS: | KNOTENLASTDATEN Für jede Knotenlast werden zeilenweise die Knotenlastnummer, die Knotennummer, der Kennziffer für die Lastart (1 bzw. 2 = Einzelkraft in x-Richtung bez. z-Richtung des ggf. gedrehten Knotens; 3 = Einzelmoment im Gegenuhrzeigersinn), die zugeordnete Lastfallnummer sowie der Lastwert der Einzelkraftgröße vorgegeben. Als Lastarten sind möglich: "1" (für eine Knotenlast in x-Richtung des ggf. gedrehten Knotens, anzugeben in [kN]), "2" (für eine Knotenlast in z-Richtung des ggf. gedrehten Knotens) sowie "3" für ein Einzelmoment in [kNm] um die y-Achse (positiv = im Gegenuhrzeigersinn wirkend).

|

| IMPF: | IMPERFEKTIONEN Für jede Imperfektion eines Stabes (Schiefstellung und Vorkrümmung) werden zeilenweise die Nummer der Imperfektion, die Stabnummer, die zugeordnete Lastfallnummer sowie der Kennwert für die Schiefstellung (z.B. SST = 150 für L/150), der Kennwert für die Vorkrümmung (z.B. VKR = 200 für L/200) und abschließend die Außermittigkeit am Stabanfang in [m] vorgegeben. Bei Vorgabe von positiven Werten wird die Vorkrümmung in lokaler positiver z-Richtung des Stabes und eine Schiefstellung der Stabachse im Gegenuhrzeigersinn wirkend angesetzt. Für die Imperfektionen ist eine eigene Lastfallnummer vorzugeben. Der entsprechende Lastfall findet nur und ausschließlich bei einer Einwirkungskombination (vgl. EWKO: - Berechnung nach Theorie II. Ordnung) Berücksichtigung. Bei einer üblichen Lastfallkombination (vgl. LAKO: - Berechnung nach Theorie I. Ordnung) wird ein solcher Lastfall (ggf. auch Lastfälle) üblicherweise mit dem Überlagerungsfaktor 0.0 eingegeben. In jedem Fall bleiben die Imperfektionen bei Lastfallkombinationen unberücksichtigt.

|

| RBED: | RANDBEDINGUNGEN Für jede einzelne Festhaltung des statischen Systems ist eine eigene Zeile notwendig. In jeder dieser Zeilen erden die Nummer der Randbedingung, die zugehörige Knotennummer, die Kennziffer der Art der Randbedingung sowie der Federkennwert eingegeben. Die Kennziffern sind "1" für eine Festhaltung des Knoten in Richtung seiner ggf. gedrehten x-Richtung, "2" für eine Festhaltung in z-Richtung und "3" für eine Festhaltung gegen Verdrehung um die y-Achse. Starre Randbedingungen werden standardmäßig mit einem Federkennwert von "-1" gekennzeichnet. Ist eine elastische Randbedingung (Federlagerung) zu modellieren, so muss die Eingabezeile optional um die jeweilige Wegfedersteigigkeit in [kN/m] bzw. die Drehfedersteifigkeit in [kNm/rad] ergänzt werden. Hinweis: Ist der zugehörige Knoten geneigt (vgl. KNOT:), so beziehen sich die Randbedingungen auf die geneigten Achsen des Auflagerpunktes.

|

| VBED: | EINGEPRÄGTE VERFOMUNGSBEDINGUNGEN Für jede eingeprägte Knotenverschiebung bzw. Knotenverdrehung werden zeilenweise die Nummer der Verformungsbedingung, die zugehörige Knotennummer, der Kennziffer für die Art ("1" bzw. "2" = eingeprägte Verschiebung in x-Richtung resp. z-Richtung des ggf. gedrehten Knotens; "3" = eingeprägte Verdrehung (positiv im Gegenuhrzeigersinn), die zugeordnete Lastfallnummer sowie der Verformungswert in [m] bzw, [Grad] vorgegeben. Hinweis: Eingeprägte Verformungen werden nur an Auflagerknoten berücksichtigt, die mit entsprechenden Randbedingunen gehalten sind. Ist der zugehörige Knoten geneigt (vgl. KNOT:), so beziehen sich die eingeprägten Verformungen auf die geneigten Achsen des Auflagerpunktes.

|

| LAKO: | LASTKOMBINATIONEN Sind Lastfallkombinationen gewünscht, ao werden zeilenweise die Lastkombinationsnummer und die dimensionslosen Überlagerungsfaktoren für jeden der vorgesehenen Lastfälle vorgegeben. Im Hinblick auf Bemessungsaufgaben können die Überlagerungsfaktoren als Teilsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite genutzt werden, um Bemessungsschnittgrößen zu erhalten. Lastfallkombinationen werden nur nach Theorie I. Ordnung berechnet. Imperfektionslastfälle bleiben bei diesen Berechnung unberücksichtigt.

|

| EFLI: | EINFLUSSLINIEN Hier handelt es sich um EInflusslinien (EL) von Stabschnittgrößen am Anfang bzw. am Ende eines Stabes. Die Eingabe erfolgt zeilenweise für jede gewünschte Einflusslinie. Eingegeben wird die laufende Nummer der EL, die Stabnummer sowie ein sechsstelliger Code für die Art der EL. Die ersten drei Ziffern (0 = nein / 1 = ja) geben in der Reihenfolge an, ob eine Spreizung, eine Klaffung oder ein Knick der Größe "-1" am Stabanfang aufgebracht werden soll. Die letzten drei Ziffern legen die Zwangsgrößen am Stabende fest. Der sechsstellige Code darf logischerweise nur eine Ziffer ungleich Null enthalten. Soll eine Einflusslinie für eine einzelne Auflagerkraftgröße bestimmt werden, so kann diese unter VBED: mit der eingeprägten Verformungsgröße "-1" als eigenständiger Lastfall entwickelt werden.

|

| EWKO: | EINWIRKUNGSKOMBINATIONEN Analog zu der Eingabe von Lastkombinationen (vgl. LAKO:), können hier Einwirkungskombinationen eingegeben werden, die dann grundsätzlich nach Theorie II. Ordnung berechnet werden. Da im Regelfall eine iterative Berechnung erforderlich ist, wird bei der Ausgabe der Ergebnisse nur die des letzten Iterationsschrittes ausgegeben. Der Einfluss der Theorie II. Ordnung wird näherungsweise über zusätzliche, von der Stablängskraft abhängige Anteile der Steifigkeitsmatrix berücksichtigt, die zur Steifigkeitsmatrix nach Theorie I. Ordnung hinzuaddiert werden. Bei Einwirkungskombinationen können auch die Lastfälle, die Angaben zu Imperfektionen enthalten, berücksichtigt werden.

|

| ENDE: | ABSCHLUSS Der letzte Eingabeblock zeigt das Ende des Datensatzes an und enthält keine weiteren Nachfolgezeilen. Die Eingabe ist optional. Anschließende Zeilen können für eine Kommentierung beispielsweise des Systems oder andere Hinweise genutzt werden. |

Letzte Bearbeitung am 07.03.2024